Britische Terrortruppe "Combat 18" im Streit

Der Konflikt innerhalb der internationalen millitanten Neonazi-Bewegung ist im Januar 1997 zum Paketbombenkrieg eskaliert. Auch innerhalb der britischen Terrorgruppe "Combat 18" knallt es seit Jahresbeginn 1997 heftig: Gegenseitige Vorwürfe der Geldhinterziehung und der Spitzelei für die Polizei, Überfälle, ein Toter, der ehemalige C18-Chef Paul David Sargent (Charlie Sargent) unter Mordanklage.

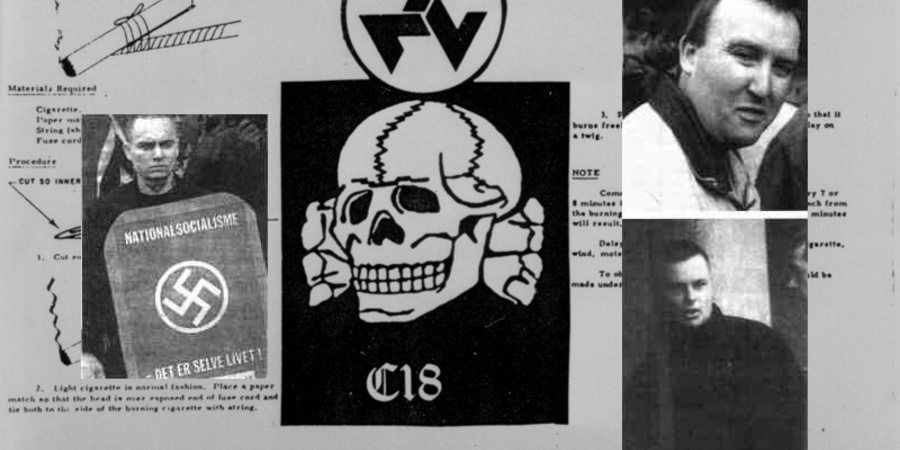

Der dänische Neonazi Thomas Derry Nakaba (links) handelte offenbar im Auftrag von "Combat 18" aus England. William Browning (rechts unten) versucht »Charlie« Sargent (rechts oben) aus C18 in England auszuschließen.

Kurz vor Weihnachten spitzte sich der Konflikt zu. "Combat 18" (C18) Anführer »Charlie« Sargent wurde von seinem Rivalen und früheren Gefolgsmann William Browning für ausgeschlossen erklärt. Beide beschuldigten sich der Geldveruntreuung und der Spitzelei. Browning versuchte sich dem antifaschistischen Magazin "Searchlight" anzudienen, um Sargent zu schaden. Doch das winkte ab, kein Interesse, Searchlight habe eigene Informanten in den C18-Reihen.

Beide C18-Chefs haben in großen Mengen Gelder aus den braunen Kassen in die eigenen Portemonnaies umgeleitet. Browning gab bei einem Treffen von führenden britischen Neonazis zu, über die vergangenen Jahre 40.000 Pfund aus den Neonazi-Kassen entwendet zu haben. Doch Paul David Sargent habe es mindestens auf das Doppelte gebracht.

Der Vertrieb von Neonazi-Musik hat sich in England genau wie in Skandinavien als lukratives Geschäft erwiesen. C18 schaffte es, Ian Stuart Donaldson "Blood & Honour" Vertrieb nach dessen Tod zu beerben. Der C18-Musikvertrieb unter dem Namen "ISD Records" (ISD für lan Stuart Donaldson) soll nach Aussage eines C18-Führers jährlich 100.000 Pfund Profit gebracht haben, so "Searchlight" im Februar 1997. Kräftig abgezockt wurden dabei die beteiligten RechtsRock-Bands und die Fans. Bei dem Streit zwischen dem Nazi-Musikmagazin "Nordland" und C18 ist es nicht etwa nur um die politische Vorherrschaft gegangen, sondern auch um den Neonazi-Musikmarkt (zudem sind immer wieder Gerüchte aufgetaucht, dass es wohlmöglich auch um den Drogenmarkt gehe).

Die Gewinnspannen bei Produktion und Vertrieb von Neonazi-Musik sind enorm, die beteiligten Bands sehen kaum etwas von dem Geld. Neue Maßstäbe hat das C18-Führungspersonal nicht so sehr mit der Höhe des Profits sondern mit dem übertiefen Griff in die Kassen der »Bewegung« gesetzt.

Erstaunliches brachte C18 auch auf der internationalen politischen Bühne zustande. Im Januar 1997 fing die schwedische Polizei in Malmö drei Paketbomben ab: Zielort England. Gestützt auf Informationen aus England führte daraufhin die dänische Polizei Hausdurchsuchungen bei dem dänischen Neonazi Thomas Derry Nakaba, einem engen C18-Kontakt, und bei dessen Umfeld durch.1 Die Polizei stieß auf Opferlisten und Bombenzünder. Nakaba widersetzte sich mit der Schusswaffe, verletzte einen Polizisten und sieht sich mit einer Mordanklage konfrontiert.

C18-Leute waren im Jahr zuvor nach Dänemark gereist, um Pläne zu Paketbomben festzuklopfen. Anlaufpunkt war Nakaba, Sohn einer Dänin und eines Amerikaners japanischer Abstammung. "Searchlight"-Informanten nannten die Gesamtzahl von sechs Bomben, drei jeweils aus Dänemark und Schweden. Das Pikante dieser Sendungen: Empfänger waren neben einer britischen Spitzensportlerin (die mit einem dunkelhäutigem Mann verheiratet ist) auch Neonazis - und zwar durchgehend Projekte, die mit C18 verkracht sind. Das mit C18 im Clinch befindliche Magazin "Nordland" aus Schweden fungierte als angeblicher Absender der Pakete und war zugleich beabsichtigter Empfänger einer explosiven Sendung. In Schottland ging eine Bombe an das neofaschistische Blatt "Highlander".2

Die Dänemark-Verbindung von C18 geht auf Anfang 1995 zurück. Im März jenes Jahres trafen sich Neonazis aus Skandinavien, Österreich und der BRD - unter den Engländern waren Sargent und Browning. Themen waren laut "Searchlight" der Europa-Besuch von NSDAP/AO-Auslandschef Garry Lauck, ein Vorschlag für Randale bei dem Fußballspiel England-Norwegen in Oslo desselben Jahres und die "Rudolf Hess"-Demonstration in Roskilde im August 1995. Es ist wahrscheinlich, daß auch zukünftige Terrorpläne erörtert wurden, da nach dem Treffen die internationalen Anti-Antifa-Bemühungen intensiviert wurden. Charlie Sargent setzte Behörden und Antifas über die März-Zusammenkunft in Kenntnis, indem er in der C18-internen Zeitung darüber berichtete.

Die im März besprochenen Projekte gingen allesamt schief: Der Roskilde-Marsch war Antifaschistinnen früh genug bekannt, um breit dagegen mobilisieren zu können. Laucks Reise endete im dänischen und dann im bundesdeutschen Knast. Das Fußballspiel in Oslo verlief ohne Randale, da die Polizei interne Infos über geplante Reisen von Neonazis hatte. Selbst die dänischen Neonazis, die die C18-Transparente transportierten, blieben in den Polizeikontrollen hängen.

Seit der C18-Randale bei dem Fußballspiel England-Irland in Dublin im Februar 1995 hatte sich der Wind gedreht. Der Schutzmantel, den die Behörden über die britische Terrortruppe gelegt hatten, bekam zusehends Löcher.

Die für C18 zerstörerische Politik von Charlie Sargent macht deutlich, wie eng die C18-Führung an den Fäden des britischen Geheimdienstes hängt. Die Auseinandersetzungen zwischen den Fraktionen erzeugten im Februar bereits einen Toten, Sargent sitzt deswegen unter Mordverdacht in Haft. Auch wenn die britische Polizei noch zwei Monate nach dem Auffliegen der Paketbomben immer noch keinen C18-Angehörigen deswegen festgenommen hat, wird es vermutlich noch ein böses Erwachen für das Fußvolk dieser Terrorgang geben.

- 1

Nachtrag AIB: Zu den festgenommen dringend Tatverdächtigen zählten u.a. Michael Volder und Nicky Steensgaard.

- 2

Nachtrag AIB: In einigen Berichten heißt es drei Bomben seien zwar mit Zündern, aber ohne Sprengstoff versehen gewesen. Empfänger seien auch Neonazis in England und eine Antifa-Gruppe gewesen.