Verbot der NSDAP: Eine verpasste Chance?

1923 wurde die NSDAP verboten und Adolf Hitler kam ins Gefängnis. Dies hätte das Ende der faschistischen Partei in Deutschland sein können. Doch es kam anders.

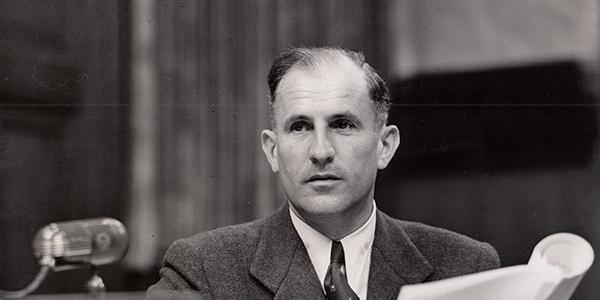

Der Jurist Robert Kempner versuchte Hitler wegen Hochverrats vor Gericht zu stellen und die NSDAP nach dem Republikschutzgesetz verbieten zu lassen. Er scheiterten an der Einschätzung der Regierung, man müsse die NSDAP als einen politischen Gegner bekämpfen, statt juristisch gegen sie vorzugehen

Republikschutzgesetz

Die zahlreichen Putschversuche, Aufstände und Attentate zu Beginn der Weimarer Republik machten aus Sicht der Regierung Werkzeuge nötig, welche den demokratischen Staat wehrhaft gegen seine Feinde machen sollte. Nach der Ermordung mehrerer demokratischer Politiker, wie z.B. Reichsaußenminister Rathenau 1922, bei dessen Beerdigung Millionen Menschen in ganz Deutschland auf die Straße gingen, fand Reichskanzler Joseph Wirth (Zentrum Partei) deutliche Worte: „Da steht der Feind, der sein Gift in die Wunden eines Volkes träufelt. Da steht der Feind, und darüber ist kein Zweifel: Dieser Feind steht rechts!“.

Kurz darauf trat das erste „Republikschutzgesetz“ in Kraft. Dieses sollte die Demokratie verteidigen und den Terror beenden. Verfassungsfeindliche Organisationen, Publikationen und Versammlungen konnten verboten werden, die Strafen für politische Gewalt wurden erhöht, Beamte wurden zur Treue auf die Verfassung verpflichtet. Auch ein Staatsgerichtshof wurde eingerichtet, welcher hart und schnell gegen Staatsfeinde vorgehen sollte.

Eine der kleinen radikalen Splittergruppen, die wegen ihrer Republikfeindschaft, offener Hetze und Aufruf zur Gewalt bereits 1922 verboten wurde: Die NSDAP. Wo die NSDAP allerdings weiter frei agieren konnte war Bayern. Diese „Liberalitas Bavarica“ nutzte die NSDAP unter ihrem Führer Adolf Hitler so weit aus, dass diese versuchte sich am 9.November 1923 direkt an die Macht zu putschen. Erst als dieser Versuch im Polizeikugelhagel scheiterte, wurde auch in Bayern die NSDAP schließlich verboten, Parteigelder konfisziert und Hitler vor Gericht gestellt. Dies hätte das Ende der NSDAP sei können. Hitler hätte aufgrund des Republikschutzgesetzes eine jahrelange Zuchthausstrafe antreten können und danach, als Hochverräter aus Österreich, das Land verlassen müssen.

Doch: Schon im Prozess gegen Hitler konnte der bayerische Volksgerichtshof seine Sympathien mit ihm nicht leugnen. Die „vaterländische Gesinnung“ des Angeklagten sorgte für mildernde Umstände – und schon im Dezember 1924 war er wieder ein freier Mann. Bereits im Februar 1925 konnte die NSDAP neu gegründet werden und die Partei bekam ihre zweite Chance.

Wolf in der Schafherde

Als Weg zur Macht wurde nun nicht mehr der gewaltsame Putsch gewählt, sondern der Marsch durch die Parlamente. Mit der SA, die ständig auf der Grenze zum Bürgerkrieg tänzelte, hielt sich die Partei dennoch eine bewaffnete und unberechenbare Formation in der Hinterhand.

Die Führung der Nationalsozialisten befand sich dabei in einer nicht ganz einfachen Lage, weil sie regelmäßig Legalitätsbeteuerungen abgeben musste, damit nicht mit dem Republikschutzgesetz gegen sie vorgegangen werden konnte. Gleichzeitig musste ihren Anhängern aber regelmäßig signalisiert werden, dass man keinesfalls von der revolutionären und demokratiefeindlichen Linie abgewichen war. Dieser Spagat gelang der NSDAP meisterhaft. Hermann Göring führte so z.B. aus: „Wir bekämpfen diesen Staat und das heutige System, weil wir ihn ausrotten wollen mit Stumpf und Stiel, aber auf legalem Weg – für die langohrigen Kriminalbeamten! Wir hassen diesen Staat, so sagten wir ohne Republikschutzgesetz, unter dem Republikschutzgesetz sagen wir: Wir lieben ihn, und jeder weiß doch, was wir meinen“.

Der thüringische Innenminister der NSDAP, Frick, schrieb bereits 1927: ,,Unsere Beteiligung am Parlament bedeutet nicht Stärkung, sondern Unterhöhlung des parlamentarischen Systems, nicht Verzicht auf unsere antiparlamentarische Einstellung, sondern Bekämpfung des Gegners mit seinen eigenen Waffen und Kampf für unsere nationalsozialistischen Ziele auch von der Parlamentstribüne aus“. Auch Goebbels ließ bereits im April 1928 keinen Zweifel darüber entstehen, was man als antidemokratische Partei in einem demokratischen Parlament erreichen wolle: „Wir kommen nicht als Freunde, auch nicht als Neutrale. Wir kommen als Feinde! Wie der Wolf in die Schafherde einbricht, so kommen wir.“

Ein neues Verbot der NSDAP?

Diese Doppelstrategie der NSDAP war durchsichtig – aber eben schwerer vor Gericht zu bringen als offene Putschversuche und Morde. Darum unternahmen 1930 mehrere preußische Beamte den ersten Versuch seit 1923 die Partei erneut verbieten zu lassen. Unterstützt wurden diese vom Juristen Robert Kempner – nach dem Krieg einer der Ankläger in den Nürnberger Prozessen. Es entstand eine 97-seitige „Denkschrift“, welche die Gefährlichkeit der NSDAP anhand zahlreicher Zitate und Beispiele belegte. Das Gutachten kam zu eindeutigen Ergebnissen: Die Partei sei ganz klar eine hochverräterische Verbindung, habe als Ziel den gewaltsamen Umsturz und würde diesen durch zielgerichtete Unterwühlung und Beunruhigung des politischen und wirtschaftlichen öffentlichen Lebens verfolgen. Die Demokratie solle nur ausgenutzt werden, um sie abzuschaffen. Der Weimarer Republik werde durch die NSDAP die Existenzbedingung aberkannt.

Aber: Reichsregierung und Reichskanzler Brüning (Zentrum) nutzen diese Vorlage nicht. Auch Ermittlungsverfahren gegen die Führung der NSDAP wegen Hochverrates wurden stillschweigend eingestellt. Man wollte nicht „dieselben falschen Methoden gegen die Nationalsozialisten anwenden, welche im Kaiserreich gegen die Sozialdemokraten angewendet wurden“ lautete die offizielle Begründung. Statt eines Verbotes, wollte man die Nazis lieber politisch bekämpfen. Eine fatale Fehleinschätzung.

1932 unternahm der preußische Ministerpräsident Otto Braun (SPD) einen weiteren Versuch die NSDAP verbieten zu lassen – diesmal mit einer 236 Seiten langen Denkschrift. Er erhielt nicht mal eine Antwort.

Ein nicht gewagtes Wagnis

War zum Zeitpunkt des ersten Verbots 1923 die NSDAP noch eine kleine und relativ unbedeutende politische Splittergruppe, war sie 1930 bereits die zweitstärkste Partei im Reichstag – und stellte in Thüringen bereits erste Minister in einer Regierung. Eine eigentlich irrelevante NSDAP 1923 konnte man leicht verbieten – bei einer Partei, die jedoch Wahlen gewann, schreckte man vor einem Verbot zurück – obwohl deren Ziel das gleiche geblieben war.

Sebastian Haffner urteilte scharfsichtig, dass die NSDAP auch der Regierung Brüning nützte, um die eigene unpopuläre Politik durchsetzen zu können. Viele, die mit der aktuellen Regierung unzufrieden waren, trugen die Politik doch zähneknirschend mit, aus Furcht, dass sonst das schlimmere Übel, die NSDAP, an die Macht kommen würde. Auch dies kann dazu beigetragen haben, dass man nicht gegen die rechte Konkurrenz vorging.

Ein erneutes und konsequenteres Parteiverbot wäre zwar rechtlich wie politisch denkbar gewesen – hätte aber eine einheitliche Strategie gegenüber der extremen Rechten vorausgesetzt – was mindestens von Bayern und Thüringen torpediert worden wäre. Die Befürchtung auf Reichs- wie auf Länderebene war auch, dass ein Verbot die NSDAP weiter radikalisieren oder gar zur Märtyrerorganisation gemacht hätte.

Spätestens ab 1932, als die Partei bei Wahlen die stärkste Kraft wurde, war ein Verbot politisch kaum noch durchsetzbar. Rückblickend bleibt festzuhalten, dass das Verbot der NSDAP in den Jahren 1922 und 1923 eine wichtige – aber zu kurze – Phase der Eindämmung war. Die Wiederzulassung 1925 war folgenreich. Die Warnungen von Juristen wie Robert Kempner wurden nicht ernst genommen – auch, weil die Gefahr, die von der NSDAP ausging, nicht ausreichend erkannt wurde. Der fehlende politische Wille, rechtsextreme Organisationen konsequent zu bekämpfen, bereitete dem Nationalsozialismus den Weg.

Das Gutachten von 1930 findet sich in "Ilse Maurer und Udo Wengst (Bearb.): Staat und NSDAP 1930–1932; Quellen zur Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien III – Die Weimarer Republik, Bd. 3, Erscheinungsjahr 1977, DROSTE VERLAG, Kommission für Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien in Bonn 1977. (Download unter https://kgparl.de/wp-content/uploads/1977/11/staat-und-nsdap-1930-1932-…)