Der "Hans-Münstermann-Marsch" fand nicht statt

Mit einer bundesweiten »Demonstration« wollten Neonazis am 22. Februar 1997 in Aschaffenburg an ihren »Kameraden« Hans Münstermann erinnern, der am Rosenmontag 1993 bei einem Überfall auf Flüchtlinge von einem schwer verletzten Opfer in erwiesener Notwehr getötet wurde (siehe auch AIB Nr. 33). Das Gericht billigte dem 22jährigen Albaner bei seinem Messerstich Notwehr zu und stellte klar, daß Hans Münstermann zusammen mit seinem Freund, dem damaligen FAP-Kreisvorsitzenden Robert Iliazovic, in die Auseinandersetzung verwickelt war.1

- 1

"Ein toter Deutscher als Fanal für die Rechten" in der taz vom 21.2.1997.

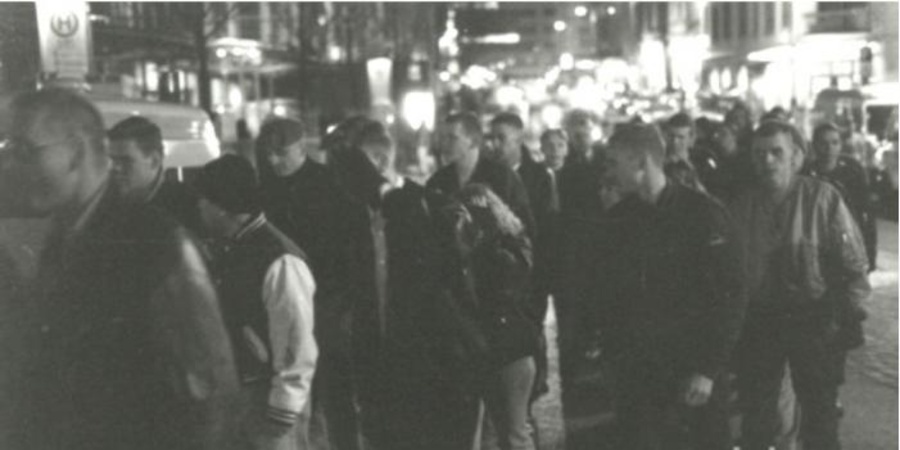

Die Jenaer Neonazis Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos (rechts) vom "Thüringer Heimatschutz" (THS) beim "Hans-Münstermann-Gedenkmarsch" 1996 in Aschaffenburg.

Während der "Hans-Münstermann-Marsch" 1994 und 1995 nur regionale Bedeutung erlangte, wurde 1996 die Mobilisierung bundesweit getragen und 350 Neonazis ließen sich von der Polizei (USK) durch die Stadt eskortieren. Der Aufmarsch 1997 wurde organisiert von NPD, JN und der regionalen Bündnisstruktur "Deutscher Freundeskreis Franken" (DF) und sollte unter dem Motto »Gegen Gewalt und Kriminalität« stattfinden, da die Familie Münstermann den Neonazis per Gerichtsurteil untersagen ließ, den Namen zu verwenden. Die Polizei rechnete mit 1000 Teilnehmerinnen. Doch es kam ganz anders.

In Aschaffenburg hatte sich für dieses Jahr ein breites Bündnis von der SPD über Gewerkschaften bis hin zur Autonomen Antifa formiert, das sich entschlossen zeigte, den Aufmarsch zu verhindern. Das Konzept sah vor, mit mehreren Kundgebungen und zwei Demonstrationen die zentralen Plätze der Stadt zu besetzen, um den Neonazis jede Möglichkeit zu nehmen, sich zu sammeln. Nach außen trat das Bündnis geschlossen auf, durch die verschiedenen Kundgebungen sollte es jedoch den beteiligten Gruppen ermöglicht werden, ihre Aktionsformen weitgehend autonom zu gestalten. Das Bündnis war von Anfang an den Anfeindungen der CSU und der als rechtslastig bekannten Aschaffenburger Presse ausgesetzt, denen wirklich keine Diffamierung zu abenteuerlich war, um eine Spaltung herbeizuführen.

Eine ähnliche Strategie verfolgten die Neonazis. Ihnen gelang es, eine Aktivistin der Anti-Antifa ins Bündnis einzuschleusen, die dort u. a. versuchte, die Gruppen gegeneinander auszuspielen. Sie konnte jedoch enttarnt werden (eine ausführliche Ausarbeitung dieser Geschichte folgt im nächsten AIB). Die NPD indes entschied sich für den taktischen Rückzug und zog ihre Anmeldung zurück. Mittels Fax aus dem oberbayerischen Feldkirchen-Westerham vom 30. Januar erklärte der Leiter der NPD-Rechtsabteilung, Per Lennart Aae, daß »geheimdienstlich gesteuerte Autonomenbanden und andere Störer« einen »dermaßen großen Auftrieb in der Mobilisierung« erhalten hätten, daß die »Durchführung unserer Demonstration mir Rücksicht auf die Sicherheit der Aschaffenburger Bürgerinnen und Bürger nicht mehr verantwortet werden« könne.

Dies war ein mehr als peinlicher Versuch, über die wahren Gründe der Absage hinwegzutäuschen und darüber hinaus Pluspunkte in der öffentlichen Meinung zu sammeln. Ein wesentlicher Grund dürfte gewesen sein, daß vor dem Hintergrund der Mobilisierung für den Münchner Großaufmarsch gegen die "Wehrmachts-Ausstellung" (siehe S. 17) die Teilnehmerzahl in Aschaffenburg unter den Erwartungen geblieben wäre und daß eine organisatorische Überlastung der NPD-Funktionäre eingetreten war.

Was dem Anmelder, dem NPD/JN/DF-Funktionär Klaus Beier aus dem Odenwalddorf Kirchzell, zusätzliche Probleme bereitete, war eine Hausdurchsuchung beim 46jährigen Lothar St. am 13. Januar im benachbarten Amorbach, bei der die Polizei ein Waffenlager u.a. mit Maschinengewehren, Flugabwehrraketen und Laserzieleinrichtungen aushob. Obwohl Lothar St., ein Bekannter des Altnazis Otto Ernst Remer und Anhänger der "Deutschen Liga" (DL), seit Jahren als Neonazi und Waffensammler ortsbekannt war, platzte die Durchsuchung genau in die Vorbereitungen des "Hans-Münstermann-Marsches", was von der Polizei sicher als Druckmittel gegen die Organisatoren gedacht war, zu denen Lothar St. mutmaßlich Verbindungen unterhält.

Was folgte war ein Verwirrspiel, über dessen Sinn und Zweck sich teilweise nur spekulieren lässt. Der NPD-Spitzenkandidat zur Frankfurter Kommunalwahl, Ernst F. Marschall, verbreitete einen Aufruf zu einem Ersatzmarsch in Frankfurt-Höchst, der jedoch dermaßen mit verbalradikalen Platitüden gespickt war, daß er ein Verbot geradezu provozierte (was auch prompt geschah) und allzu leicht als Ablenkungsmanöver durchschaubar war. Schließlich trat im Namen der "Anti-Antifa Franken" der einschlägig bekannte Norman Kempken aus Oberhausen (bei Ingolstadt) auf den Plan und versuchte, eine "Anti-Antifa-Demonstration" mit anschließenden Liederabend anzumelden.

Selbst das "Nationales Infotelefon" (NIT) verkündeten noch am Morgen des 22. Februar, daß »der nationale Widerstand auf jeden Fall marschieren« würde. Damit sorgten die Neonazis jedoch auch in eigenen Kreisen für Verwirrung. Dies zeigte sich darin, daß bei Vorkontrollen in Aschaffenburg einige z.T. bewaffnete Neonazis aus dem Verkehr gezogen wurden und andere von der Polizei aus prekären Situationen befreit werden mussten. Auch in Frankfurt-Höchst irrten vollbesetzte PKWs aus anderen Bundesländern ziel- und planlos durch den Stadtteil um dann auf Nimmerwiedersehen zu verschwinden.

Die antifaschistische Aktionen in Aschaffenburg waren mit insgesamt 2500 Teilnehmerinnen ein voller Erfolg. Der großmäulig zur nationalen Gedenkveranstaltung hochstilisierte "Hans-Münstermann-Marsch" wurde kleinlaut abgeblasen und der autonomen Antifa gelang es, eine entschlossene und laut-starke Demo mit fast 2000 Teilnehmerinnen durchzuführen.

Das Bündnis, dessen Spaltung unentwegt herbeigeredet wurde, hielt auch der nachfolgenden Hetze der Aschaffenburger Presse stand, die zwei eingeschlagene Scheiben zu »Krawallen« umdichtete. Über die positiven Erfahrungen in der Organisierung und Durchführung der Antifa-Demonstrationen hat sich in Aschaffenburg und in der Region ein antifaschistischer Widerstand gefestigt, der für alle beteiligten Gruppen weitere Perspektiven öffnet und noch eine harte Nuß für die Neonazis in Hinblick auf den jetzt schon angekündigten "Hans-Münstermann-Marsch" 1998 sein wird.

Als Kritikpunkt bleibt festzuhalten, dass zu wenige Gruppen aus anderen Städten bereit, organisatorische Aufgaben zu übernehmen, so dass die AschaffenburgerInnen mit der Verantwortung ziemlich alleine standen. Doch dies soll den Erfolg des Wochenendes nicht schmälern.